灿若云霞,如梦如织,南京云锦,非遗瑰宝。

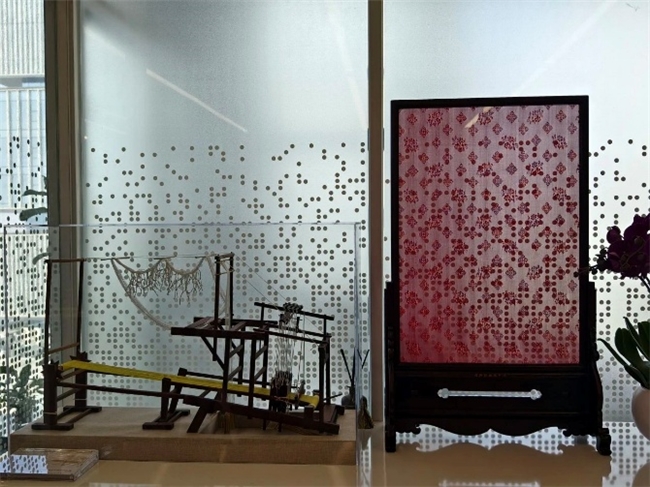

传承非遗,传播云锦,正逢第一个“非遗”春节到临之际,南京师范大学文学院“云承古梦,锦韵金陵”项目团队成员在中春中夏古丝绸工作室的大力支持下,走入了南都锦.胡德银丝绸织造非遗馆,有幸与南京云锦省级传承人胡德银老师对话,就项目研究与实践的相关问题向胡老师采访与请教,使项目得以更深入地研究非物质文化遗产南京云锦,挖掘云锦蕴藏的宝贵文化价值与审美意义,“第一线”接触南京云锦以及掌握更为权威的知识和理论,攻克项目实践中的难点与不足之处。

追忆非遗事业,初心恒久赓续

在采访胡老师的过程中,老师向项目成员讲述了从事非遗手工业的过往岁月,回忆细节之处,眼中满是深情。谈到最初接触云锦,大师语气里透着怀念,讲述着六七十年代在工厂里,跟着老师傅们学手艺的日子。说到激动处,他还会不自觉地比划起织造动作,仿若置身于那个满是木机声响的车间,追忆与云锦相伴的那段宝贵时光。谈到这条充满着困难险阻的学习之路时,胡老师反复提及到“坚持”二字。传承繁杂的非遗手工,成为技艺精湛的传承人,谈何容易,在无数困难与挑战面前,胡老师从未放弃,他说到“既然走了这条路就要一直坚持下去。”于是数十年如一日,用坚持成就了非遗的传承。

胡老师提到在苏州工作的十几年,对他的发展与提升是巨大的,有机会接触大量国家文物局立项的丝织品,使胡老师逐渐掌握了中国古丝绸制造工艺,提升技术。中国历史博物馆理事会会长王宏钧先生的一番话极大地鼓舞了胡老师的信心与决心。他对胡老师说到:丝绸的保护很大程度上还是要通过复制来解决,这一工作必须受到重视,不要受任何干扰,一定要坚持到最后。

立足时代新脉,细谈云锦“年轻化”传播

中国服饰与材料纹样精美华丽,标志着中国古代最高水平的手工技艺,文化自信源于对历史文化的延续与历史的记忆,时至今日,文化自信在服饰层面的最大体现就是对传统服饰的喜爱,中国人身穿中国传统服饰,展现新时代的当下的中华民族风貌。

中华传统文化的传承在当下应怎样开拓与发展,胡老师以丝绸文化为例,向我们讲述到丝绸文化的传播与发扬光大,很大程度上依靠公益组织、相关机构的纹样设计以及地标的设计与传播,并且要建立起体系完整的项目团队,凝聚更有力的传承队伍。

云锦背后蕴藏着深厚的民族精神与文化内涵,胡老师说到,每每看到云锦非遗的文物,总会从文物当中感受到时光的倒流、历史的回溯,从云锦文物中读懂了一千多年前的文化与历史的信息,胡老师贯穿中国织造历史发展各个朝代的工艺,参加过所有朝代织造文物的复制,实现了历史工艺发展的贯通与深度把握。

提及年轻人与南京云锦的共通之处,胡老师认为,当下云锦吸引年轻人的原因主要在于汉服中云锦因素的美学价值。云锦色彩丰富,颜色广泛,有着不同于其他绸缎的独特工艺,不可复制也难以比拟,因此吸引了许多当下的年轻人的喜爱与推崇。然而,云锦的传承,尤其是工艺的学习与打磨上,当下年轻一代很难有连续的、持久的传承,对于这一点,胡老师认为,学生未必要将云锦作为一项终身事业,很多时候,当下年轻一代能够熟知云锦,学习云锦的相关知识,之后能够知道什么样子的纹样最适合用云锦呈现,知道云锦的材质特征,从而明白云锦以什么样的形式呈现起来更具有美感,就能够为云锦在当下的发展贡献更多的时代性的想法与创意,这是云锦在年轻一代群体中传播与传承的重要途径,也是云锦与“年轻化”彼此赋能的过程。

新认知,新突破,新视角

在走访非遗馆与采访传承人胡德银老师的过程中,项目团队成员突破了过往仅将云锦作为研究对象的较窄视角,在项目后续实践中,有意识地将有如丝绸、宋锦等其他中国传统制造技艺联系起来,寻其共性,探其差异,从而能够对云锦的独特之处、珍贵之处建立更为系统和深入的认知,为项目后续实践与研究启发了新的视角与新的思路。

通过本次交流与活动,我们深切感受到胡老师对云锦的热爱与执着。从大师身上,团队成员看到了云锦传承的不易与希望,深入了解了云锦传承的历程、困境与机遇,更让我们意识到传承非遗文化的责任重大。团队期望通过我们的力量,讲好云锦故事,让更多人关注到云锦,助力这一非遗技艺的传承与发展。

特别鸣谢:南都锦.胡德银丝绸织造非遗馆

中春中夏古丝绸工作室

(伏小文、吴燕、吴梓萱/文)

责任编辑:kj005

文章投诉热线:157 3889 8464 投诉邮箱:7983347 16@qq.com