“本草有折衷,儒医功用深”2025年1月20日至1月21日,来自郑州大学第一临床医学院的薛益飞、吴静颖、李沐阳、卢婧丰、魏佳凝、吴亚辉、杨舒涵、王林、胡青莹和常沛宁组成“杏林躬行团”,开展了前往河南南阳的中医药文化研学之旅。此次研学经历让成员们对中医药有了更为全面和深入的理解,也以实际行动诠释了团队于杏林中躬身入局,砥砺前行的深刻内涵。

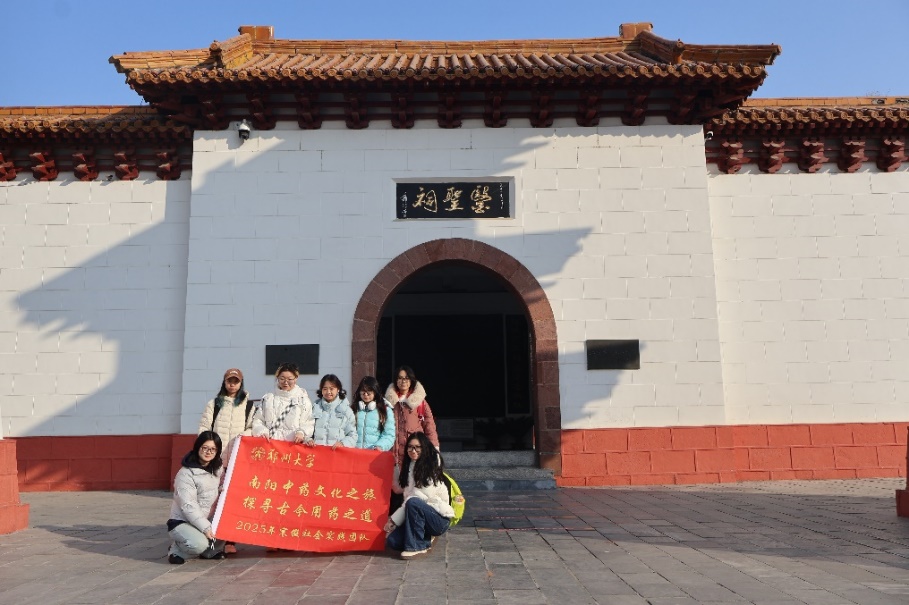

图一 团队成员合影

研学之旅:古今传承的生动课堂

南阳,医圣张仲景的故里,是中医药文化的重要发源地之一。本次研学之旅从医圣祠启程,这里不仅是张仲景的墓址所在,更是一座承载着中医药历史记忆的殿堂。

张仲景是东汉末年的医学家,以其创立的辨证论治体系,为后世临床医学的发展奠定了坚实基础。他的著作《伤寒论》和《金匮要略》至今仍是中医临床的重要指南。

图二 张仲景像

在非遗传承人的指导下,大家还亲身体验了艾条的制作过程。这一传统技艺让成员们深刻感受到了中医药文化的独特魅力。从采摘艾叶、晾晒、粉碎,到卷制、烘干,每一步都凝聚着匠人的智慧与汗水。

图三 成员体验艾草制作

随后,团队走访了一家中医药店铺。一位老中医正在为患者诊治,他耐心地询问病情,仔细把脉,开出药方。在与老中医的交流中,成员们了解到中医药学是一个伟大的宝库,需要不断发掘和提高。他鼓励年轻人要传承和发扬这份宝贵的文化遗产。

此外,团队还探访了一家中药茶饮店。这里将传统中药材与现代饮品相结合,推出了各种具有保健功效的中药茶饮。这种创新模式不仅让中医药文化更加贴近现代生活,也让更多年轻人开始关注和接受中医药。

调查问卷的思考:中医药的“熟悉”与“陌生”

在研学之旅前,团队发布了一项关于中医药认知的调查问卷。结果显示,高达97.56%的人听说过中医药,但真正了解中医药的人仅占6.1%。这种“熟悉的陌生感”恰如大众面对中医药时的复杂情感——知其名,却未必知其心。

在调查中,85%的人曾使用过中医药,但近半数坦言对中医药“了解较少”。一位受访者的话颇具代表性:“喝过中药调理身体,但那些‘阴阳五行’的术语,总觉得玄乎。”这种认知断层折射出中医药传承的困境。

关于“中医是否科学”的讨论一直热度不减。正如一位中医老教授所解释的:“西药往往针对病症的表象,追求的是快速缓解症状;而中药则更注重从根本上调理身体,恢复机体的平衡与和谐。”这种“治本”的哲学理念正是中医药的独特之处。

然而,在当下这个步履匆匆的时代,人们早已习惯于寻觅“速战速决”的方案。一旦中医药的疗效未能如众人所愿迅速呈现,患者心中难免会失望与不满。这种急切的期盼与中医药所秉持的“慢工出细活”之间,是一道难以逾越的鸿沟。

破局之道:守正创新,让传统“活”在当下

面对中医药传承的困境和挑战,我们需要寻找破局之道。在研学之旅中,我们看到了中医药与现代科技深度融合的生动实践。区域链技术的引入和AI辅助辨证系统的出现使得这一古老而深奥的学问得以更加直观、便捷地呈现给世人。

在文化传播层面,中医药也在努力尝试“破圈”。从《本草中国》《老中医》等纪录片与影视剧的热播到小红书、B站等社交平台上中医师的科普分享,这些作品与内容用故事取代了枯燥的说教,让年轻人看到了中医药背后所蕴含的深厚文化底蕴。

此外,大众需要重新审视中医药的价值体系。正如《黄帝内经》所言:“圣人不治已病治未病。”中医药的真正使命是教会人与自然、与身体和解——而这恰是这个焦虑时代的一剂良药。

结语:中医药的未来在于“看见”与“理解”

此次南阳中医药文化研学之旅让团队成员深刻感受到了中医药文化的博大精深和独特魅力,也更加坚信中医药在现代社会中的重要价值和意义。

正如那位老中医所说:“中药的‘慢’不是缺点,是留给人反思的时间。”当社会真正理解并接受了中医药的理念和价值时,中医药的未来——一个与人类健康事业紧密相连、共同发展的美好未来,才能真正被看见,新一代医学生也会更加有信心与动力,投身于建设人类健康事业的浪潮中去。(吴静颖 李沐阳 常沛宁)

责任编辑:kj005

文章投诉热线:157 3889 8464 投诉邮箱:7983347 16@qq.com