——记河南农业大学生命科学学院杨森教授和黑水虻团队创新成果

在许多人眼中,虫子是肮脏、令人厌恶的存在——它们爬行于垃圾堆,穿梭于腐臭的角落,仿佛与“价值”二字毫无关联。然而,在河南农业大学的实验室里,一只名为黑水虻(Hermetia illucens L.)的昆虫却颠覆了这种偏见。它的幼虫以餐厨垃圾、畜禽粪便为食,成虫不携带病菌,不侵扰人类,却能将这些有机废弃物转化为高蛋白饲料和生物肥料。近年来,以杨森教授为首的科研团队,通过“虫-菌互作”技术,不仅让黑水虻成为环保领域的“清道夫”,更使其身价突破千万,走向国际舞台。这只曾被忽视的小虫,正在书写一场从“恶心”到“宝藏”的逆袭传奇。

从“恶心”到“宝藏”:一只虫子的逆袭之路

杨森,河南农业大学生命科学学院教授,被师生们亲切称为“虫子教授”。42岁的他头发已有些花白,常年奔波于实验室、养殖场和垃圾处理厂之间,脚上沾满泥土,身上带着黑水虻特有的气味。但正是这份“不修边幅”,见证了他17年如一日的研究历程。17年与一只虫子的对话,成为了“虫子教授”的执着。

2007年,杨森从河南农业大学牧医工程学院生物工程专业本科毕业,考入华中农业大学,师从我国著名微生物研究专家喻子牛教授,攻读微生物博士学位。当他第一次接触到黑水虻时,并未想到这只“像苍蝇近亲”的虫子会成为他今后科研生涯的主角。

随着国家对生态环境保护的逐步重视,黑水虻的优点越来越明显,杨森也越来越喜欢这虫子了。记得那时候,29岁的杨森在武汉某养猪场的粪池边蹲了整整三天,他举着镊子,像考古学家般在一堆发酵猪粪中翻找,最终捏起一条米粒大小的白色幼虫,兴奋得手舞足蹈:“就是它!黑水虻!”同行的养殖户老刘直摇头:“这博士怕不是读书读傻了?”

没人想到,这个被戏称“粪坑里找灵感”的举动,竟埋下了价值千亿的产业种子。当时,国内对黑水虻的研究几乎空白,黑水虻是一种全世界广泛分布的安全性很高的环保资源昆虫,它可以将农业生产过程中产生的废弃物:作物秸秆、动物粪便、腐烂水果蔬菜和城市餐厨垃圾等生物转化为昆虫高蛋白和生物菌肥。杨森敏锐地意识到其潜力,它高效转化有机废弃物、抑制有害菌、产出高蛋白饲料的能力,完美契合国家生态治理与粮食安全的需求。

我国每年产生大量餐厨垃圾和畜禽粪便,然而利用效率不足,同时,我国饲用蛋白资源高度依赖国际市场,保障国家蛋白资源安全供给面临着巨大压力。“科研需要死磕的精神”,杨森常把这句话挂在嘴边。2013年博士毕业后,他回到母校河南农大,2017年,他将自家的养猪场改造成“中试基地”,自掏腰包研发自动化养殖设备。团队成员张继冉回忆:“杨老师几乎把收入全投进去了,头发就是那时候白的。”最终,团队突破“黑水虻室内规模化繁育”“虫-菌互作共生机制”等关键技术,建成国内首条全自动转化生产线,让垃圾处理从“政府补贴”转向“盈利产业”。

黑水虻的“魔力”,源于其与微生物的共生关系。杨森团队发现,特定芽孢杆菌(如Bacillus velezensis )能显著提升黑水虻幼虫的存活率和蛋白质积累。这些菌株不仅为幼虫提供核黄素等必需维生素,还能优化肠道菌群,加速垃圾分解。这一发现被发表于国际期刊Frontiers in Nutrition,为“虫-菌互作”技术提供了理论基石。

黑水虻“虫-菌互作”技术是利用黑水虻加有益菌联合作用,实现短时间内(一般一周为一个消化周期)将有机废弃物消化、转化,且没有臭气、废水等排出,达到零污染零排放的一种有机废弃物资源化利用新技术,河南农业大学完全拥有自主知识产权。该项技术的核心之处在于“两低两高”:低投入、低能耗,高效率、高价值。以餐厨垃圾为例,8-10天内,1吨垃圾可转化为240公斤鲜虫(含40%蛋白)、300公斤虫沙(优质有机肥),全程无臭气、废水排放。对比传统堆肥或填埋,碳排放量仅为前者的1%。

黑水虻技术“黑科技”:从实验室到全球工厂

全球每年约13亿吨食物被浪费,中国餐厨垃圾年产量超1亿吨,畜禽粪便达38亿吨。杨森算了一笔账:若全国半数有机固废通过黑水虻技术转化,年产值将超6000亿元,蛋白产量远超160万吨进口鱼粉,虫沙可替代化肥修复土壤,功能油脂与几丁质还能延伸至生物燃料、可降解材料领域,从而实现“垃圾山”到“金山银山”的伟大蓝图。

“这不是科幻,而是正在发生的变革。”杨森说,黑水虻“虫-菌互作”技术基本完成工厂化、自动化和智能化处理餐厨垃圾鸡粪的工艺与设备研发,目前进入市场推广阶段,河南已建成日处理千吨级示范基地,辐射海南、湖南及东南亚。一只虫子的产业链,正悄然重塑城乡生态格局。

杨森团队的成果,打破了多项行业瓶颈,如,实现智能化“昆虫工厂”,全球领先的自动化设备实现幼虫密度提升2-3倍,单位面积产鲜虫最高达37公斤,人工成本降低70%;功能菌剂产业化,筛选出20余种共生微生物,开发出促进幼虫发育、抑制病原菌的复合菌剂。以及零排放闭环系统,集成废气净化、废水循环技术,转化过程完全绿色。这些创新让黑水虻技术从实验室走向了规模化应用。

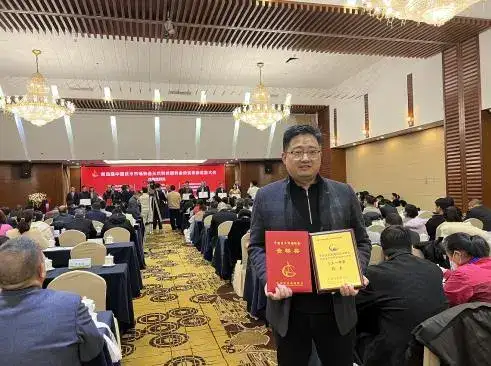

2019年,杨森团队以150万美元将黑水虻“虫-菌互作”技术授权给新加坡南达公司,创下国内昆虫技术转让纪录。如今,该技术已在东南亚多处落地,处理棕榈渣、厨余垃圾,“零排放养鸡场”用虫蛋白替代部分饲料,兽药用量减少,鸡蛋品质提升;2019年-2021年,又分别在河南中大恒源生物科技股份有限公司和郑州环瑞油脂利用技术公司进行落地和转让,转化总金额达1260万人民币。

截止2024年底,分别在河南省的郑州市、唐河县、新郑市、荥阳市、周口市等地建立了黑水虻生物转化基地,日处理约餐厨垃圾1000吨,年创造经济效益数千万;在周口市建立了绿色低碳畜牧业的示范基地,能够零排放的生物转化鸡粪。除此之外,该技术还辐射海南省的万宁市、定安市、湖南省浏阳市和东南亚等地,解决了城市餐厨垃圾的无害化处理和资源化利用的问题。

杨森带领团队用17年破解的“虫-菌互作”密码,让曾被嫌弃的虫子创造了巨大的经济效益和社会效益,真正实现了其价值。这场从实验室蔓延至全球的“虫子革命”,不仅让每只黑水虻身价突破0.15美元,更昭示着一个颠覆性未来:当科技与自然深度共生,最卑微的生命亦能成为碳中和时代的战略资源。

目前,河南省内从事黑水虻的相关行业有多家,主要企业进一步形成了“城乡有机固废生物循环利用创新技术战略联盟”在进一步促进本技术革新和成果转化,引领河南省废弃物处理行业向“低碳”“高效”的世界级先进技术方向健康发展。

“我们的目标不仅是处理垃圾,更要构建循环经济生态,未来要打造实现双碳新引擎”杨森透露,团队正推进三大方向:在昆虫蛋白精深加工方面,提取抗菌肽、功能油脂,开发宠物饲料、医用材料;在碳足迹认证方面,量化黑水虻技术的减碳效益,对接国际碳交易市场。同时,拓展全球技术联盟,联合东南亚、欧洲企业,制定行业标准,推动技术普惠。

这就是黑水虻的故事,从遭人嫌恶的“垃圾虫”到价值千金的“资源虫”,黑水虻的逆袭,映射出中国科学家对绿色未来的不懈追求。杨森常说:“生物世界是自然馈赠的宝藏,我们要做的,是找到打开宝藏的钥匙。”如今,这把钥匙已插向“双碳”目标的锁孔——通过一只虫子,让垃圾变资源、污染变财富,为全球生态治理贡献中国方案。这,就是这只虫子的绿色使命。

正如杨森所说:“科研没有终点,我们的征途是绿水青山,更是人类与自然共生的造绿色低碳新世界。”(文/张玮)

责任编辑:kj005

10月10日,中央广播电视总台2026重点项目传播共创会在京举行,汇聚各方智慧,打磨优质内容,探索创新模式,整合优质资源,让好项目更精准地连接受众、品牌与市场,...

金秋十一,位于济南黄河岸边的鹊山生态文化区一期动感草坪上,迎来一场别开生面的公益盛会。2025年9月30日至10月8日,"黄河生态共生计划"暨"大熊猫和TA的朋...