为深入挖掘家乡红色资源,创新红色文化传播形式,7月11日至20日,南京师范大学外国语学院江宁红迹·南师双语导览实践团队通过“线下学习+成果输出(双语导览)”实践形式,以江宁区为起点,聚焦横山新四军革命基地,开展“探寻红色记忆,传承革命精神”主题实践活动,为后续制作双语导览H5积累最鲜活、最滚烫的一手素材,让家乡的红色故事被更多人了解。

根植家乡情怀,为实践筑牢根基

红色场馆解说往往植根于具体的历史语境,而这些历史正是家乡血脉中不可分割的部分。准备前期,团队系统整理了抗日战争时期江宁地区的历史资料,以帮助大家了解背后承载的厚重历史意义;同时,为高效调研家乡红色资源,团队成员细致搜集信息,提前掌握场馆布局、规划参观路线,为深入学习红色历史的关键内容提供了保障。

此外,团队系统梳理了国内外各类导览形式及其特点,为实践活动的开展奠定了坚实的理论基础。为精准把握公众对家乡红色场馆导览的需求,团队更精心设计并发放了一份针对江宁红色场馆双语导览的调查问卷。通过广泛收集反馈,团队明确了不同群体对江宁红色文化的参观习惯和潜在需求,使后续工作更贴合传播家乡红色文化的目标。

踏访家乡红土,与历史深情对话

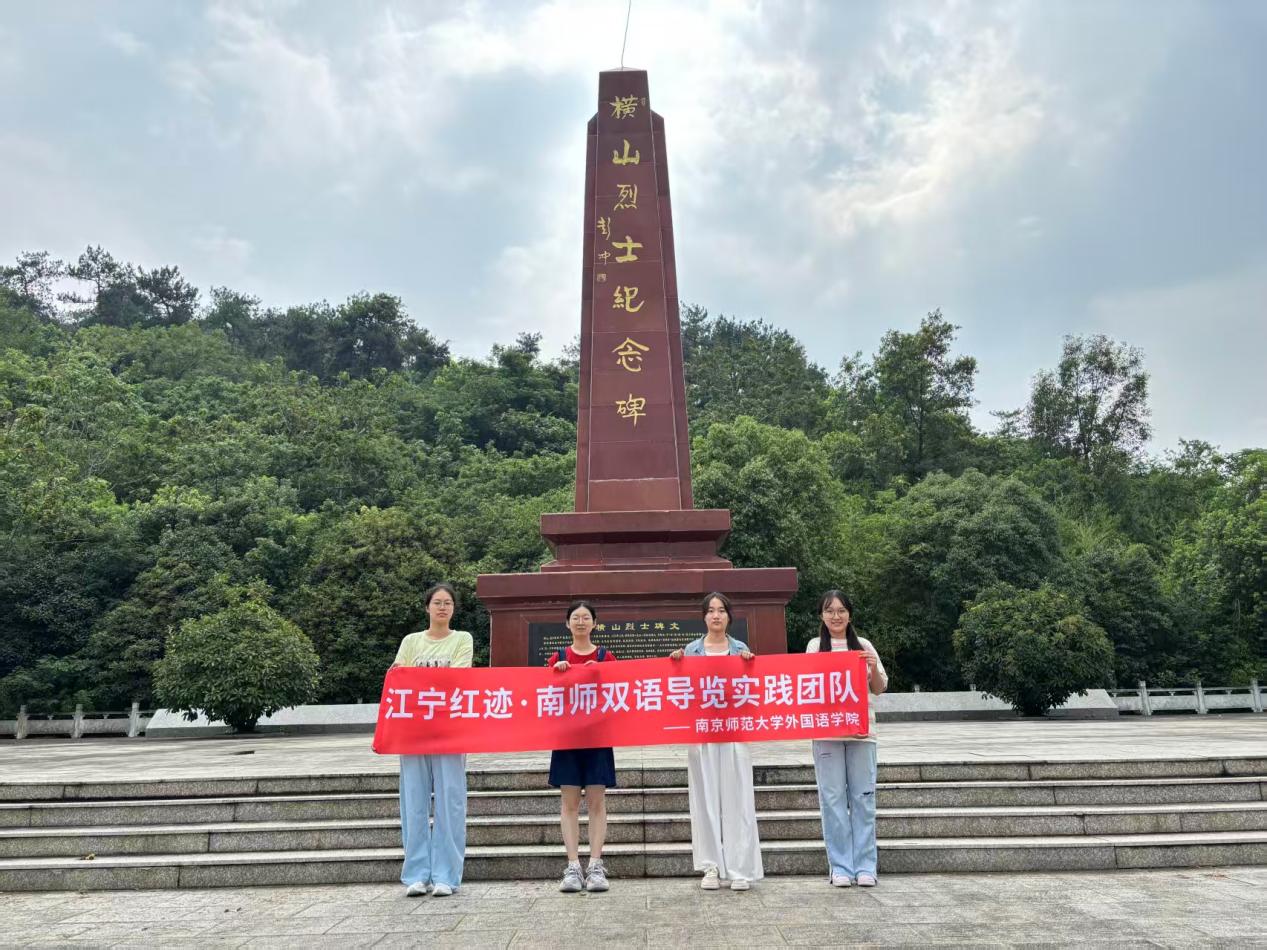

7月10日,团队成员怀着对家乡红色历史的赤诚与崇敬,走进了江宁区禄口街道横山新四军革命纪念馆。此行意义非凡,他们要用青年人独特的方式,唤醒家乡沉睡的红色历史,让它们重新“开口说话”,并通过精准的双语转换,让更多来自不同民族、不同国家的人听见属于江宁的红色故事。

在讲解人员的引领下,成员们循着家乡的历史脉络前行。驻足于横山烈士纪念碑前,聆听着纪念碑的建造深意。步入馆内,成员们细致地观察着每一个展柜,用镜头捕捉着家乡红色历史的珍贵细节。这些一手素材,将成为双语实践导览的核心支撑。在“横山事变”“桑园红色印迹”“英雄在江宁”等板块前,大家更是用高清镜头记录图文、用录音笔留存讲解,让这些影像与声音成为团队与家乡历史对话的珍贵凭证。

此次参观,不仅是一次家乡历史场景的回溯,更是一场革命精神的沉浸式洗礼。从战火纷飞中坚守的信仰,到江宁军民同心的鱼水情深;从革命者面对困境的坚韧不屈,到为理想献身的无畏担当,成员们深刻体会到:革命精神从不是陈列在展柜里的文字,而是一种穿越时空的力量——它是“为人民谋幸福”的初心,是“敢教日月换新天”的斗志,更是“舍小家为大家”的奉献,而这一切,都深深镌刻在江宁的土地上。

多元形式赋能,让红色文化焕发新彩

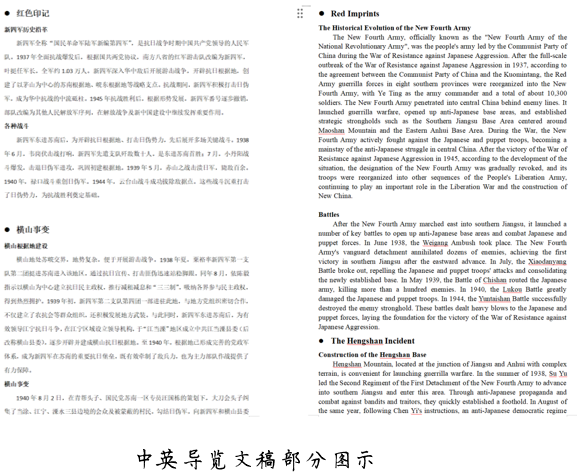

为了更好地落实传播家乡红色文化的初心,实践团队结合前中期的实践准备,精心撰写了中英文导览文稿。文稿以横山红色革命历史为核心,其中中文稿注重对家乡历史细节的精准还原,亦着力于情感共鸣,通过故事化的叙述,让参观者身临其境地感受江宁的革命历程;英文稿则在忠于史实的基础上,兼顾国际表达习惯,重点提炼横山红色文化的精神内核,助力江宁的红色故事走向更广阔的舞台。

在导览H5的设计上,团队采用“沉浸式导览”思路,将中英导览文稿与历史图片、遗址实景图、革命故事等多媒体元素相融合。通过滑动、点击等交互设计,用户可自主选择中文或英文模式,在图文的巧妙结合中感受那段属于江宁的峥嵘岁月。目前,双语导览H5已进入调试阶段,预计将通过校园平台及江宁本地文化渠道推广,初步实现红色文化的线上传播。此外,团队采用plog、视频、实践心得等多种呈现形式,全方位展现了家乡红色文化魅力。这些鲜活生动的载体形式不仅让尘封的革命故事焕发新的生命力,更在年轻群体中搭建起触摸历史、对话先烈的桥梁。

以青春之力,守护江宁红色薪火

怀揣着对红色革命文化的赤诚,南京师范大学外国语学院江宁红迹·南师双语导览实践团队以扎实筹备、沉浸式实践与多元成果深挖横山红色历史,并借双语导览这一创新形式,为家乡红色文化传播注入青春动能。此次实践不仅为江宁红色文化赋予了鲜活的青春传播力,更探索出“专业+红色”的青年实践新模式——以语言为桥,让家乡的红色故事既深植本土记忆,又能走向更广阔的世界舞台。这既是南师学子以专业学识守护红色根脉的责任担当,更是青年一代用创新实践延续革命精神的生动注脚,让江宁的红色薪火在新时代的传播中愈发鲜活明亮。

文字:蒋可欣

照片:顾奕桐

责任编辑:kj005

过去两年,不少商家都在感叹“生意越来越难做”某女装品牌2024年卯足劲研发了近千款货品,可爆款率却从之前的10%-15%猛地跌到了5%但...

当银行短信提示50万元理赔款到账时,浙江杭州的朱女士在手机屏幕上快速敲下一行字发送给慧择理赔专员:“因为你们在,我很安心这场始于2019年1月的保障...

在宠物食品行业,"新鲜"正从一个抽象概念升级为品质刚需溯源之旅:从概念到具象的品牌承诺2024年,鲜朗与中国国家地理的首次溯源,追溯到宠粮原料的源头,真真切切用...

当无形的声波在虚拟云端交织,一场为高校辅导员“新声代”量身定制的专业赋能之旅悄然启程声音的密码:情感翅膀与科学之翼培训会主讲嘉宾、四川传...