这个时代的年轻人,正在重新定义“公益”。他们不再把善意藏在捐款收据上,也不把行动留给突发灾害的那一刻。他们相信,公益不是遥不可及的大词,而是日常生活的一部分——是一句温柔的话、一场即兴的支教、一杯为山区孩子筹款的咖啡。

十年前,云济慈善基金会成立时,创始人曾说过一句话:“让公益,像呼吸一样自然。”那时,公益还带着沉甸甸的“捐助”意味,而云济却选择了一条更温柔、更开放的路——去让“做善事”不再是某种身份的特权,而是一种人人可参与的生活方式。

这十年,中国的公益在变化。越来越多的年轻人开始用自己的方式参与——他们可能是职场白领、学生志愿者,也可能是设计师、音乐人。

他们用时间、技能、创意去做事,用一份份微小的能量撬动改变的齿轮。云济慈善基金会正是这种“新公益”理念的践行者。他们不只是接受善意,而是邀请每个人成为公益的共创者。有志愿者为偏远地区的孩子建立“云端图书馆”;有摄影师自发记录援建学校的影像故事;有企业团队加入流动医疗站项目,成为健康教育的传播者。

云济不再只是一个“组织”,更像一个充满生命力的社区——让每一份参与,都被看见;让每一份善意,都能找到归处。

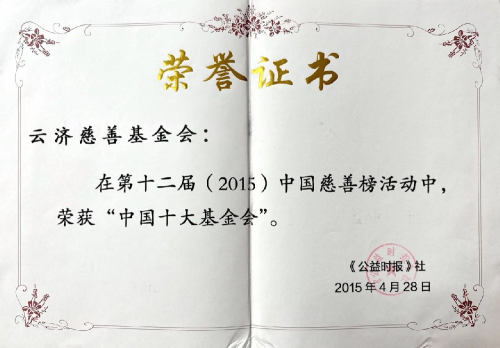

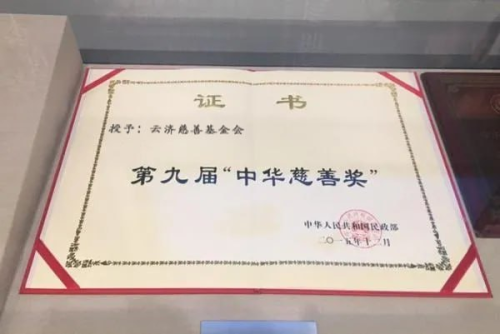

在云济,公益不靠煽情,而靠行动。基金会十年来累计筹集善款5.7亿元,项目覆盖全国13个省份、31个地州,直接受益人群超13万人次。

这些数字背后,是一场场实实在在的改变:援建乡村学校、设立奖助学金、教师培训计划,让超过12,000名孩子有了通往未来的路;重大疾病援助基金、流动医疗站、先天性缺陷儿童康复计划,让超过1000个家庭重燃希望。

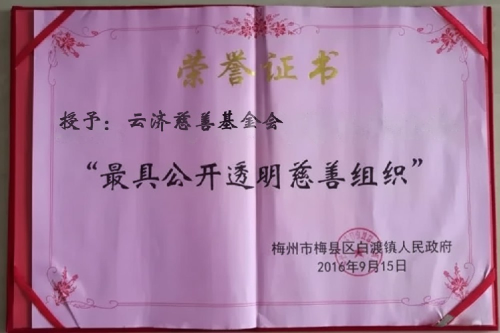

年轻人参与的,不只是单向的“捐助”,而是一场双向奔赴的温暖。他们用专业让公益更高效,用真诚让公益更有力量。云济也在用透明的制度与公开的项目数据,让每一份善款、每一次行动都“看得见、信得过”。因为他们相信,理性的专业,正是温情最坚实的底座。

在云济的世界里,公益没有边界。它不只是一次活动,而是一种长期存在的选择。有人把每年假期都留给支教,有人将自己的摄影作品义卖给山区学校,还有人组建了“云济青年社群”,定期分享公益创意与执行经验。

“我们不需要伟大,只要有温度。”这句话来自一位参与云济项目的95后志愿者。在他看来,公益不是高高在上的责任,而是一种自然的、向善的姿态。它可以发生在办公室的募捐箱旁,也可以出现在深夜的朋友圈转发中。

云济正是在这种年轻人的信念之上,构建了一个更开放、更包容的公益生态。

它用行动告诉人们:做公益,不需要标签,也不分身份。每个人都能成为改变的一部分,每个善意的瞬间,都会在这个世界上留下回响。

十年时间,云济从一支小小的团队,成长为全国性慈善力量。他们没有豪言壮语,却始终坚持一个信念——让每一份善意,都找到最需要它的地方。

他们要做的,不只是救助,更是让公益成为一种社会习惯、一种温柔的文化、一种向上的生活方式。

因为他们知道,真正的改变,从不喧嚣。它可能是一位支教老师的一封信,一个孩子写下的“谢谢”,或是一双曾经被援助的手,又去握住了别人的手。

那一刻,善意不再是单向的给予,而是一场生命与生命之间的共鸣。

十年云济,仍在路上。

责任编辑:kj005

在当前留学语培市场日趋同质化的背景下,如何为背景各异、目标不同的学员提供真正高效的个性化教学,成为行业突破的关键多学米的定制化服务始于一项免费的摸底测评师资配置...

在娱乐行业经历深度调整的2025年,虎鲸文娱集团董事长兼首席执行官樊路远正在践行一种独特的人才观:不追求短期产出,而是着眼于行业未来五到十年的发展春苗编剧计划自...

近日,全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布公示,哈药股份下属企业哈药世一堂中药有限公司(以下简称“哈药世一堂”)成功通过国家高...

近几年,固体杨枝甘露凭借Q弹有层次、清爽不腻的口感,成为甜品外卖界的热门选择,但不少人始终有个疑问:固体杨枝甘露外卖还能点吗,好吃吗?答案很明确—&...

新春暖意浓,情牵少年行益丰党支部精准对接不同孩子的成长需求,开展差异化暖心帮扶,让关怀落到实处自2023年益丰党支部爱心基金成立以来,帮扶工作逐步从单一物资援助...