清明时节的雨丝总带着几分醉意,沾衣欲湿的朦胧中,中国人用三杯两盏淡酒,将阴阳两界的思念酿成琥珀色的诗行。

这场跨越千年的春日仪式里,酒既是祭祖的供品,也是生者的情感媒介,在氤氲升腾的酒香中,完成着生生不息的文化传承。

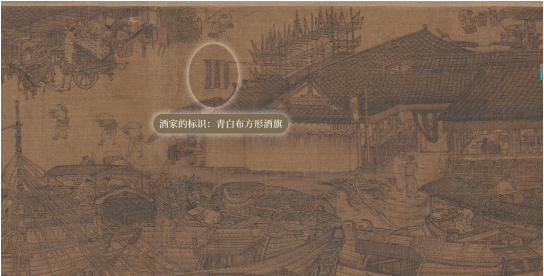

若要为这份清明酒意寻一幅视觉注脚,北宋张择端的《清明上河图》无疑是最生动的长卷。

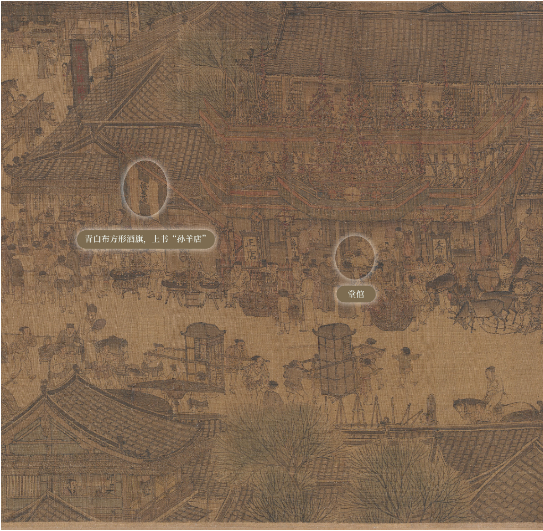

汴河两岸的市井烟火中,酒旗招展的店铺多达十余处,"孙羊正店""十千脚店"的招牌下,肩挑车推的酒客络绎不绝。

画中那座挂着"新酒"木牌的彩楼欢门,恰似打开宋代酒文化的钥匙——据《东京梦华录》记载,清明时节的汴京"诸店皆卖新酒",人们以酒祭扫、踏青宴饮,将生死悲欢都化入这一盏醇厚。

《清明上河图》·北宋·张择端

细观画中酒肆的储酒器具,便能窥见当时贵族阶层的饮酒风尚。那些摞成小山的酒坛里,装的正是黄酒。

宋代《北山酒经》记载:"凡酝酒,以糯米为上,黍米次之。"这种经长时间发酵的谷物酒,色如琥珀,温润醇和,与市井常见的薄酒形成鲜明对比。

在士大夫的雅集中,范仲淹"把酒临风"的旷达,苏轼"一樽还酹江月"的哲思,饮的皆是此类精酿黄酒。

中国古代贵族宴饮,尤重酒品之高下。然黄酒之中,又以红曲黄酒为尊。红曲制酒,色如琥珀,香若幽兰,饮之甘润绵长,更兼养生之效,故为宫廷贵族所珍。

《清明上河图》·北宋·张择端

自宋朝以来,义乌地方酒业兴盛,酒税很高,引起士大夫们的关注。

《义乌县减酒额记》中记载,当时义乌的税赋,酒为最重,每年的2月到8月,义乌一直在酿酒,而酿出来的美酒,引得周边“商贾争来”。

清乾隆年间诗人袁枚在《随园食单》中写道“金华酒,有绍兴酒之清,无其涩;有女贞之甜,无其俗;亦以陈者为佳,盖金华一路,水清之故也。

金华酒之中,又以丹溪红曲酒最负盛名。

丹溪红曲酒由医宗朱丹溪始创,传承至今已有二十二代,拥有近七百年的深厚底蕴。乾隆时期,丹溪红曲酒更成贡品,进献宫廷。

《韩熙载夜宴图》·南唐·顾闳中

在最新发现的桥头文化遗址中,科学家还找到了9000年前先民饮酒的证据。

2021年4月,美国斯坦福大学、中国科学院地质与地球物理研究所、浙江省文物考古研究所3家单位共同合作,从上山遗址的陶器残片发现含有多种植物淀粉粒,存在发酵过程。

此外,研究还发现了大量真菌成分,包括红曲霉和酵母细胞,由此证实了上山遗址存在稻米酒遗存。上山先民已使用陶器酿造以红曲霉为主要糖化剂的稻米曲酒。

桥头文化作为中国早期文化的重要组成部分,其酿酒技术的发现,进一步证明了红曲发酵在中国酒文化中的重要地位,同时也为丹溪红曲酒的历史渊源提供了有力的佐证。

上山陶器中的真菌元素与现代红曲霉的对比

今日丹溪,仍承古法,以红曲发酵,陶坛窖藏,酒成之时,琥珀流光,醇香隽永。

饮一杯丹溪红曲酒,仿若与千年前的文人雅士对酌,共品这一脉相承的东方酒韵。

一部黄酒史,半部华夏史。

黄酒始终是中国传统文化的精粹,而丹溪红曲酒,更是酒中至味。

清明雨歇,酒香千年,丹溪红曲酒,不仅承载着古人的风雅,更延续着中华酒文化的千年血脉。

这个草长莺飞的季节,不妨斟上一盏,敬天地,敬先人,敬这永远鲜活的中国味道。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj005