李子丰

“黑洞”是主流天体物理学中描述的一种天体。是否存在,尚存争议。

一、主流天体物理学中“黑洞”简介

(一)“黑洞”的定义

天体物理学中的“黑洞”是一种密度极大、引力超强,连光子都无法逃脱的天体;用肉眼和光学仪器看不到,就像漆黑的洞一样,所以称为“黑洞”。因为实心天体都为椭球状,称为“黑球”更确切。

(二)“黑洞”的分类及提出过程和性质

依据根据的力学理论不同,“黑洞”可以分为“牛顿黑洞”、“爱因斯坦黑洞”和“质量亏损黑洞”。

(1)“牛顿黑洞”及其提出过程和性质

“牛顿黑洞”的提出者不是牛顿本人,而是预测此种天体的依据是牛顿的万有引力定律。1783年,英国牧师、自然哲学家约翰·米歇尔(John Michell)首次提出了类似“黑洞”的概念,他基于牛顿的万有引力定律,推导出可能存在一种质量足够大、引力强到连光线都无法逃逸的天体,他将其称为“暗星”。 1796年,法国数学家、天文学家皮埃尔-西蒙·拉普拉斯(Pierre-Simon Laplace)也独立地提出了类似的观点。 对“牛顿黑洞”的理论研究很少,特别是爱因斯坦广义相对论提出后,就基本停止了。

(2)“爱因斯坦黑洞”及其提出过程和性质

“爱因斯坦黑洞”的提出者不是爱因斯坦本人,而是预测此种天体的依据是爱因斯坦广义相对论。1916年,德国天文学家卡尔·史瓦西(Karl Schwarzschild)通过计算得到了爱因斯坦场方程的一个真空解,这个解表明,如果一个静态球对称星体实际半径小于一个与质量相关的定值,其周围会产生奇异的现象,即存在一个界面——“视界”,一旦进入这个界面,即使光也无法逃脱。这个定值称作史瓦西半径,这种“不可思议的天体”被一位科学记者安·尤因(Ann Ewing)在1964年的文章中称为“黑洞”,随后被美国物理学家约翰·阿奇博尔德·惠勒(John Archibald Wheeler)采用并迅速推广开来。 由于谁也不能实地验证“黑洞”是否存在,基于各种需要,关于“黑洞”的论文大量发表,媒体大量报道“黑洞”研究。“黑洞”吸积周围的一切光子及比光子大的物质。根据“广义相对论”和“量子力学”等理论,提出了“霍金辐射”、“信息逃逸”、“虫洞”、“喷流”等“黑洞”放出物质的方式,放出的物质是“低能量光子”和“中微子”等。

(3)“质量亏损黑洞”

在用牛顿万有引力公式计算行星运行规律时,有时会出现行星的离心力大于引力的情况;为了解决这个问题,在恒星的质量处再附加一个质量值,使行星的离心力等于引力,这个附加的质量就是恒星内“黑洞”的质量。

(三)“黑洞”的观测及图片

已经观测到的伽马射线暴的发现为“黑洞”诞生提供了直接证据。图1为拍摄到的“黑洞”的照片,中间的黑色圆区域为“黑洞”;图2为绘制的孔型“黑洞”;图3为绘制的球形“黑洞”;图4为绘制喷出物质的“黑洞”。

图1 拍摄到的“黑洞”的照片

图2 孔型“黑洞”

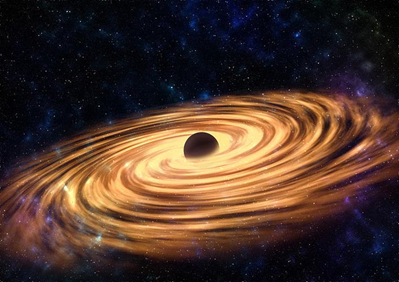

图3 球形“黑洞”

图4 喷出物质的“黑洞”

二、主流天体物理学“黑洞”的依据错误或不充分

(一) 预测“黑洞”存在的理论依据不充分或不正确

(1)依据牛顿的万有引力定律预测“牛顿黑洞”不准确

① 牛顿的万有引力定律用的是没有体积大小的质点模型,而物质世界是分布的,为此牛顿的万有引力定律在不同的场合有不同的用法。 ② 牛顿的万有引力定律只给出了计算公式,没有给出形成机理;具体的机理见:李子丰.用物体与微粒子的动量交换解释万有引力定律[J].中国西部科技, 2011, 10(28): 1-3.

(2)预测“爱因斯坦黑洞”的理论依据广义相对论是错误的

① 爱因斯坦的狭义相对论是错误的,见:[1] Li Zifeng. Special relativity arising from a misunderstanding of experimental results on the constant speed of light[J]. Physics Essays, 2008, 21(2): 96-102.和[2] Observation theory of moving objects [J]. Physics Essays, 2011, 24(1): 34-38. 在狭义相对论基础上发展出的广义相对论也是错误的。空间没有物质属性,不能弯曲。② 世界不存在“量子”,见:李子丰. “量子”概念的审视与探讨[EB/OL]. 中华网,2025-06-25[2025-07-04].

https://digi.china.com/articles/20250625/202506251690819.html。③先定义“黑洞”是一种连光子都无法逃脱的天体,后面又说它放出“低能量光子”和比光子大的“中微子”等,自相矛盾。

(3)预测“质量亏损黑洞”的方法是错误的

在用牛顿万有引力公式计算行星运行规律时,如果出现行星的离心力大于引力的情况,则各个数据出现错误和误差都有可能;如果确认只有恒星的质量不足,修改恒星质量即可,不必假设恒星里边有“黑洞”。具体见:李子丰.旋转问题一级近似惯性坐标系的选取[J].中国西部科技, 2013, 13(11): 1-2.

(二)“黑洞”的观测及图片的不可信性

(1)观测到的伽马射线暴应该与星系碰撞或合并有关,不应成为“黑洞形成”的证据。

(2)如果图1中的黑色圆圈是“黑洞”,那么图5中的月球、图6中的水星和图7中的金星,不都是“黑洞”了吗?

图5 日食照片

图6 水星凌日照片

图7 金星凌日照片

(3)图2和图3都是想象出的图像,一个“黑洞”是孔,另一个“黑洞”是球,不一致。

(4)图4是想象出的图像。先定义“黑洞”是一种连光子都无法逃脱的天体,后面又说它放出“低能量光子”和比光子大的“中微子”等,自相矛盾。

三、“黑洞”假说流行的原因

“牛顿黑洞”和“质量亏损黑洞”已经很少被提及,现在流行的是“爱因斯坦黑洞”。主要原因有:(1)根据爱因斯坦广义相对论预测,并揉进了“量子”理论,谁从事这方面的接续研究,谁就选择了正确。(2)谁也不能去“黑洞”处实地检测,不可验证,所以可以随便编,越吸引人越好。(3)很多单位考核职员,只考核发文多少、期刊级别和被引频次,几乎不管内容对错。

四、用唯物主义时空质能观进行天体物理学研究

(1)宇宙是由什么组成的?物质分散到空间中构成了宇宙。

(2)什么是物质?构成宇宙的客观的事实存在。空气、水、地球、行星、光、电磁波等都是物质。

(3)什么是空间?空间是物质的存在场所。空间是不依赖于人们的意识而存在的。空间是连续的、无限的。空间是三维的、各向同性的。空间是可以用各向同性的坐标系统进行标识的。在物理学中,不存在四维以上的空间。

(4)什么是时间?时间是物质运动过程的持续性和顺序性,是不依赖于人们的意识而存在的,是永恒的。时间是连续的、单向的、均匀流逝的、无始无终的。时间是可以用均匀计时系统进行标识的。时间是不会跳跃或倒流的。

(5)什么是质量?质量是物质的本质属性之一,是物体包含物质的多少;没有质量为零的物体。

(6)什么是能量?能量是物体质运动的状态属性;物质的能量有多种外在存在形式;在一定条件下,物质内的能量在不同外在形式之间可以互相转化,但总能量不变。

(7)光是粒子还是波?光的本质是一种粒子,群体行为具有干涉、衍射等类波现象。

(8)“万有引力”的来源是什么?“万有引力”是物体与微粒子的动量交换在两物体连心线上产生相互靠近的力的一种等效表达,不存在引力子。

(9)为什么同性电荷相互排斥、异性电荷相互吸引?带电物体有向空间交换带电和不带电的微粒子以达到其中性状态的性质。两个带电物体之间的作用力, 是通过交换带电和不带电的微粒子实现的。这种交换过程产生同种电荷相互排斥, 异种电荷相互吸引。

(10)解决运动物体的观测问题应该用运动物体观测论。运动不会产生长度变化、时间变化和质量变化, 不存在光障。

(11)空间没有物质属性,不会弯曲。

(12)原子能的来源是什么?原子能源于原子内的能量;原子能的释放是基本粒子带着其质量和能量一起转移了。原子能来源于质能转化是谬论。没人测量过原子弹爆炸/发电厂的能量和“质量损失”之间的关系。

(13)什么是反物质?世界是由物质和空间组成的,不存在反物质。现在人们发现的并称为反物质的东西,应该称为异构物质。

(14)不存在只吸收物质而不放出物质的“黑洞”。

(15)不存在只放出物质而不吸收物质的“白洞”。

(16)什么是意识?意识是物质的一种高级有序组织形式。

(17)物理学没有确切答案的四个问题:①宇宙起源问题。在人类之前宇宙就长期存在了,且无法验证。②宇宙归宿问题。在人类灭亡时宇宙还将长期存在,也无法验证。③宇宙有多大的问题。不可能有确切边界。现代观测也没找到边缘。④物质可以分为多小问题。从哲学上讲为无限可分,从手段上讲依赖于测量技术。

五、结论

综上所述,“黑洞”只是应用理论不当导致的错误推测,或依据错误理论得出的推测,没有科学或实测依据。科学研究应该坚持唯物主义时空质能观,实事求是地叙述科学问题。

(作者系燕山大学退休二级研究员)

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

责任编辑:kj005